取組み内容

日本において、SO(性的指向)GI(性自認)・LGBTQ+が法の問題として研究されるようになったのは1990年代後半から、むしろ21世紀からと言っていいでしょう。私の研究は、民法・家族法に関するものを中心に、同性パートナーシップ制度、同性婚、性別変更の要件、ノンバイナリー・第3の性別、同性の両親と子の関係などを対象としています。

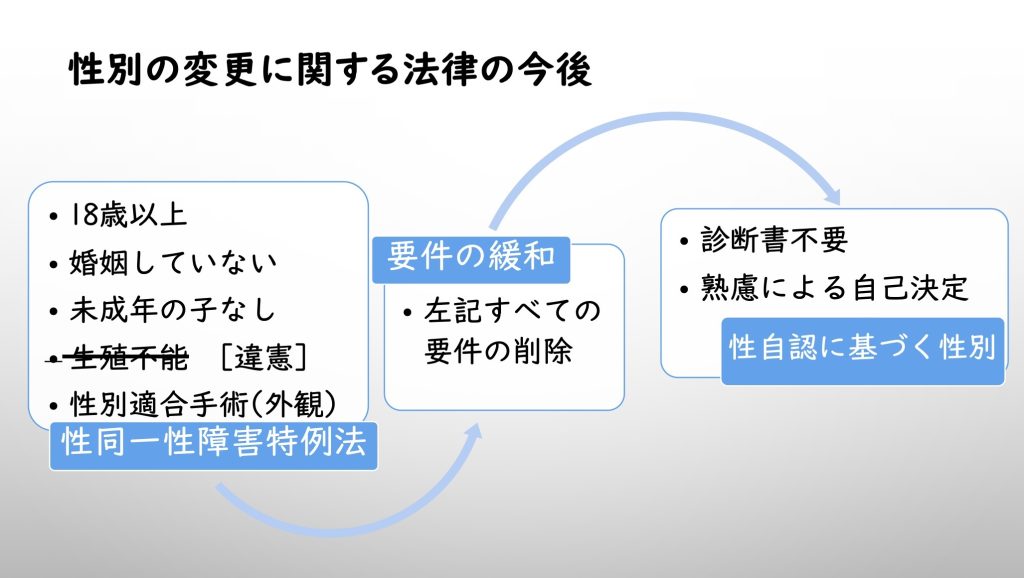

ここ2年の間に日本の状況は大きく変化しています。とりわけ、戸籍上の性別を変更するための要件として法律で定められていた生殖不能要件を、最高裁大法廷が令和5年(2023年)10月25日決定は、違憲と判断しました。また、同性婚を認めない現在の法律の規定が違憲であるとする高等裁判所の判決が相次いで下されています。

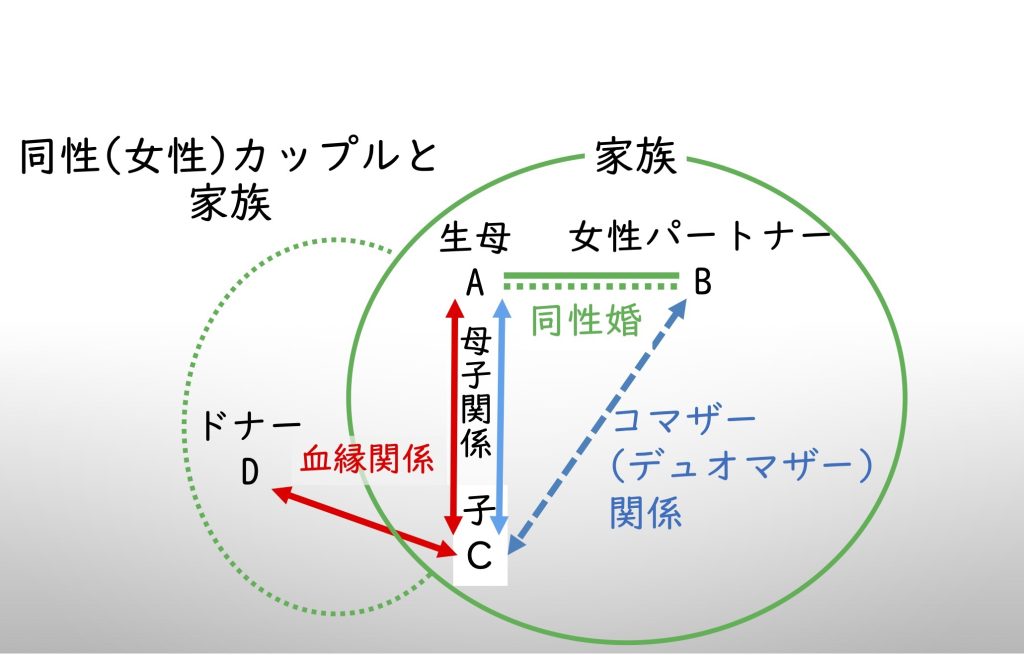

それでも、すべての問題が解決されたのではなく、日本では具体的な検討が始まったばかりの状況といえます。これから重要となる問題、とくに親子関係など家族に関する問題に、判例の理論の検討をとおして、あるいは同様の問題に取り組む外国の法制度を比較することで、取り組んでいます。

そのようななか、2025年6月6日に明治大学グローバルホールで開催された日台国際シンポジウム「トランスジェンダーをめぐる権利保障と危機の現状」で日本の判例について「法的性別変更をめぐる法の現在」で報告をしました。